暑期社会实践·红色思源|推普专项总结篇:推广普通话,赋能振兴梦

暑假期间,江西师范大学公费师范生“以青年行,助乡村兴”推普实践队在指导老师龚宇辉、聂新宇的带领下,先后前往湖南省长沙市岳麓区、江西省修水县以及瑞昌市黄金乡下巢湖村,开展了一系列推广普通话的社会实践活动。

循声入村,倾听推普路上的真实心声

实践队员们循着乡音走进村落,以分层走访的形式探寻乡村语言生态的真实模样。针对中老年村民、学龄儿童与家长等不同群体,队员们与村民细细交流,耐心倾听学习普通话的实际难处与朴素需求。同时,队员们走进乡村学校,与乡村教师进行深入对话,共同探讨教学过程中遇到的发音难点、教学方法困惑等问题。

队员曹兰珍感悟道:通过分层走访,我们深刻体会到,乡村推普工作的核心在于精准把握需求。中老年群体的表达顾虑、家长们的教育诉求,不仅是语言层面的问题,更反应出社会沟通的深层需求。每一次深度对话,都是对乡村语言生态的细致观察;每一次复盘梳理,都是为了让推普策略更贴合实际。这份实践让我们认识到,唯有亲身投入其中,才能让普通话真正成为连接城乡、促进理解的桥梁。

(图为实践队员在入户走访调研中老年人普通话使用情况)

聚焦课堂,探索普通话教学的现实状况

实践队将目光聚焦于乡村学校这一推普主阵地,实践队员们深入课堂,对语文、数学等多学科教学过程进行细致观察,将师生使用普通话的规范性与频率一笔一画记录在调研本上。课后,他们带着精心设计的趣味问卷,以生动活泼的方式来了解学生对普通话的学习态度及实际困难。并结合与教师访谈获取的信息,全面评估学校教育环境对普通话推广的影响,为后续实践提供可靠依据。

实践队员操美婷感悟:课堂观察与师生交流让我们明晰,学校是推普工作的关键阵地。学生的学习态度、教师的教学难点,凸显出教育环境对语言习得的深刻影响。趣味问卷与深度访谈相结合的方式,为我们提供了真实可靠的一手资料。这启示我们,推普需尊重教育规律,从课堂细节入手,才能筑牢语言传承与发展的根基。

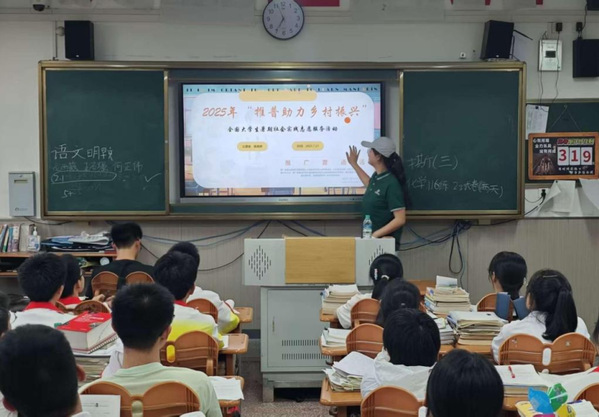

(图为实践队员在暑期公益课堂面向中学生开展普通话语言文字规范宣讲)

邻里巷外,让普通话走进寻常百姓家

实践队员聚焦村民多样化需求,主动提供个性化推普服务。针对务工人员,队员们专门设计求职面试、安全警示等场景化训练内容;面向祖辈家长,重点强化拼音基础与辅导孩子的常用语教学;围绕日常交流需求者,量身准备家庭生活、邻里沟通的对话练习。队员们创新推出“小家庭课堂”,引导家庭成员共同参与学习,并在村民家中张贴《家庭常用普通话挂图》,助力巩固学习效果,让普通话真正融入生活。

实践队员蔡丽娟感悟:当我们在爷爷家教拼音时,发现最有效的教材是生活本身。务工大哥练面试话术时眼里的光,奶奶学会辅导孙子的雀跃,让我确信:有用的才是最好的。推普不必追求“标准音”,能帮他们解决真问题,就是最实在的价值。

(图为实践队员在实践地点集中走访街边商户并开展语言规范知识宣传)

言通万家,让普通话之风吹遍乡村角落声

实践队员利用村民休闲时段,在村活动中心等场所举办集中宣讲。他们先向村民讲解推普的重要意义,随后组织“生活场景模拟”活动,鼓励村民现场用普通话对话并即时给予指导;设计“方言普语趣味配对”游戏,激发参与热情,让村民在互动中感受语言联系。活动中,队员们还主动宣传村广播普语栏目,进一步扩大推普覆盖面与影响力。

实践队员郭翼良感悟:集中宣讲的开展让我们领悟到,推普工作需要创新方式方法。场景模拟的鼓励、趣味游戏的互动,有效消解了村民的畏难情绪。从被动接受到主动参与的转变,印证了“寓教于乐”的价值。宣传村广播栏目更拓展了推广路径。这提醒我们,推普既要传递意义,更要激发热情,方能让语言之美在乡村广泛传播。

(图为实践队员在新时代文明实践中心完成集中访谈后与村民合影)

走进基层,深入农村,人心相融。实践队员们以此次实践为契机,深入乡村校园、社区与农户家中,不仅收获了成长经验,更见证了诸多令人欣喜的变化。未来,江西师范大学公费师范生“以青年行,助乡村兴”推普实践队将继续以实际行动提升推普广度、深度与准度,以青春之力量、青春之活力、青春之创意赋能乡村振兴,让“推普”之花绽放在红色沃土!